Mobilitätsbildung

Während die klassische Verkehrserziehung darauf abzielt, Menschen an bestehende Verkehrsregeln anzupassen und sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln, geht die Mobilitätsbildung einen Schritt weiter: Sie ist ein wissenschaftlich fundiertes und theoretisch verankertes Bildungs- und Erziehungskonzept, das sich mit dem komplexen Thema der räumlichen Mobilität ganzheitlich befasst. Im Zentrum steht dabei das pädagogische Ziel, Menschen zu befähigen, eine individuelle Einsicht in die Notwendigkeit einer sozial- und umweltgerechten Mobilität zu entwickeln. Dieses Konzept ermöglicht es den Lernenden, sich intensiv und reflektiert mit ihren eigenen Mobilitätsgewohnheiten und -entscheidungen auseinanderzusetzen und diese kritisch zu hinterfragen, anstatt nur vorgegebene Verhaltensregeln zu befolgen.

Das Konzept der Mobilitätsbildung

Die historische Entwicklung der Mobilitätsbildung erstreckt sich über etwa hundert Jahre und umfasst verschiedene Konzepte: von der frühen Verkehrserziehung über die Verkehrsbildung und Mobilitätserziehung bis zur modernen Mobilitätsbildung.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Automobile neu im Straßenverkehr waren, lag der Fokus zunächst auf der Anpassung der Autofahrer an andere Verkehrsteilnehmer. Mit der Zeit verschob sich der Schwerpunkt: Nun sollten sich Fußgänger und besonders Kinder an den zunehmenden Autoverkehr gewöhnen. Dies führte 1925 zur Forderung nach Verkehrserziehung als Schulfach.

Die frühe Verkehrserziehung konzentrierte sich hauptsächlich auf Unfallverhütung und das Einüben von Verkehrsregeln. Kinder sollten lernen, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Diese Ausrichtung auf Regelvermittlung und Gefahrenvermeidung prägte die Verkehrserziehung bis in die Nachkriegszeit.

Die Bildungsreform der 1970er Jahre brachte neue Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit von Kindern. Die Forschung zeigte, dass Kinder aufgrund ihrer Entwicklung nur eingeschränkt in der Lage sind, sich sicher im Verkehr zu bewegen. Dies führte zu einem Umdenken: Statt nur von Kindern regelkonformes Verhalten zu erwarten, wurden nun auch die Fahrzeughalter:innen in die Pflicht genommen, mehr Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu nehmen. Die Kultusministerkonferenz (KMK) veröffentlichte 1972 neue Empfehlungen zur Verkehrserziehung. Diese markierten einen Wendepunkt: Weg von der reinen Vermittlung von Verkehrsregeln, hin zu einem ganzheitlichen Verständnis von Verkehr als Teil der Umwelt. Dabei rückten besonders soziale Kompetenzen in den Mittelpunkt:

- Rücksichtnahmen

- kooperatives Verhalten

- Einfühlungsvermögen

- Hilfsbereitschaft (Böcher et al. 1978, S. 20 f.)

In den 1980er Jahren gewann die Umweltbewegung an Bedeutung, was die Verkehrserziehung zusätzlich beeinflusste. Die Kultusministerkonferenz (KMK) erweiterte daraufhin ihre Empfehlungen: Neben Unfallprävention und Sicherheit wurden nun auch Umwelt- und Gesundheitsaspekte berücksichtigt. Dies führte zur Entwicklung der Mobilitätserziehung, die über die reine Verkehrsanpassung hinausging und Schüler:innen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Mobilitätsformen und deren Auswirkungen anregte.

Seit den 2000er Jahren hat sich daraus die Mobilitätsbildung entwickelt. Diese neue Herangehensweise ermutigt zum kritischen Hinterfragen von Verkehrsregeln und fördert Offenheit, Reflexion und Zukunftsorientierung. Ziel ist es, ein individuelles Verständnis für nachhaltige und sozialverträgliche Mobilität zu entwickeln. Die Mobilitätsbildung möchte Menschen befähigen, ihre eigene Mobilität bewusst und verantwortungsvoll zu gestalten.

Das Berliner Modell zur Mobilitätsbildung

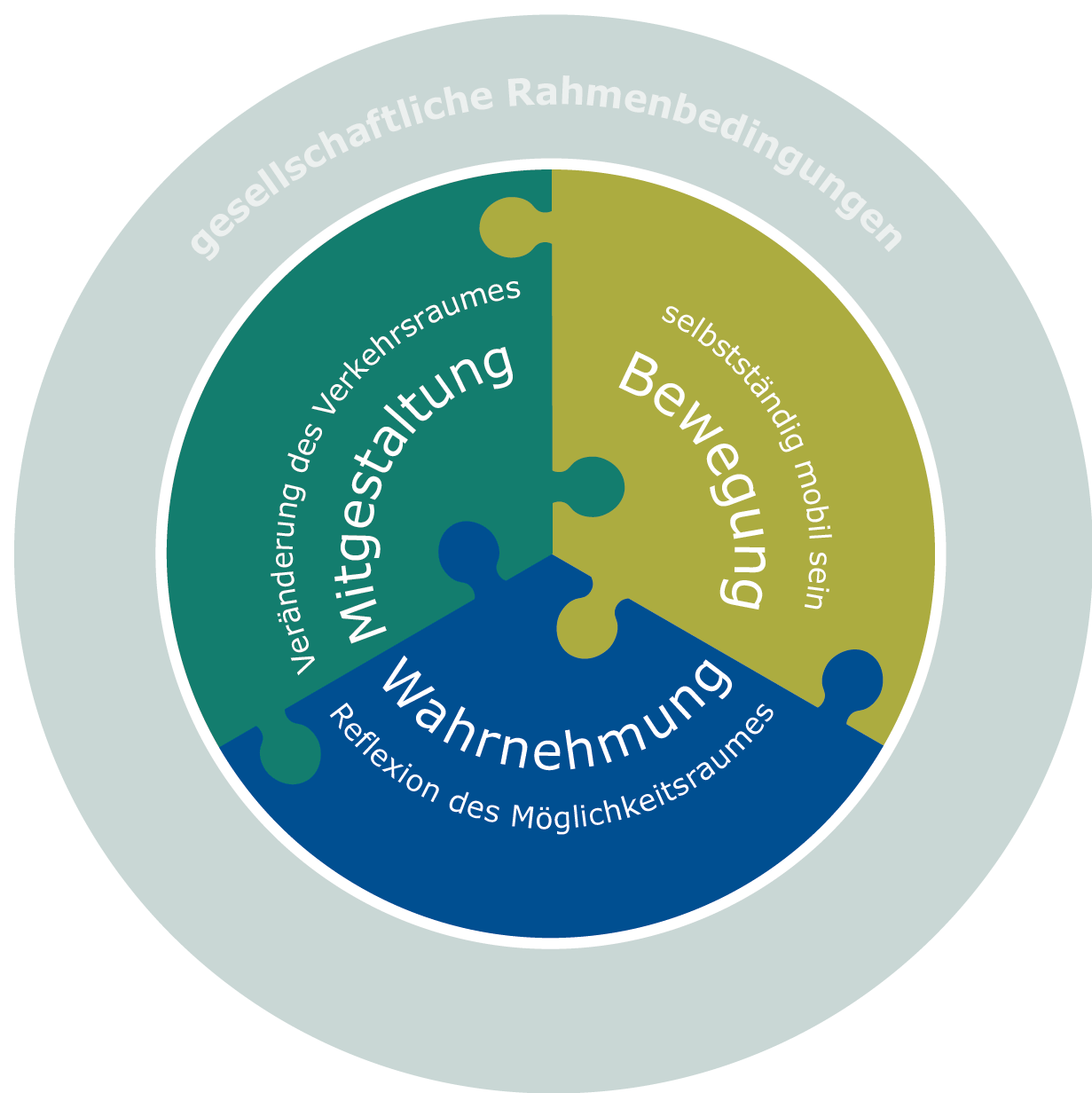

Das Berliner Modell zur Mobilitätsbildung repräsentiert den aktuellen Diskussionsstand und operationalisiert die zentralen Einsichten für den praktischen Einsatz im Bildungsbereich. Es setzt sich aus drei Themenfeldern zusammen, die eng miteinander verzahnt sind und in der Bildungsarbeit integriert behandelt werden sollten (Abbildung 2).

Abbildung 2: Das Berliner Modell zur Mobilitätsbildung. (Eigene Darstellung)

Das ist zum einen das klassische Thema der Bewegung, also die Befähigung sich selbstständig (Straßen-)Räume zu erschließen. Dafür sollen Kinder Kompetenzen, die eine sichere Beherrschung verschiedener Verkehrsmittel gewährleisten, einen souveränen Umgang mit Technik ermöglichen (Wartung und Reparatur), sowie Fähigkeiten im Bereich von Beobachtung und Raumorientierung entwickeln.

Das zweite Themenfeld ist die Wahrnehmung, womit die mentale Erschließung der eigenen Möglichkeitsräume bezeichnet wird. Dazu werden die Kinder befähigt, die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Mobilität kritisch zu reflektieren und das eigene Mobilitätshandeln informiert einzuordnen und zu bewerten. Einen besonderen Stellenwert hat dabei die Beachtung der Folgen des eigenen Mobilitätshandelns für andere Menschen, die Umwelt und das (globale) Zusammenleben.

Das dritte Themenfeld schließlich ist die Mitbestimmung, mit der die aktive Gestaltung der eigenen Mobilität angestrebt wird. Ausgehend von der kritischen Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Mobilität, werden Kinder darin unterstützt, Gelegenheiten für die Mitgestaltung und Mitbestimmung zu identifizieren und zu initiieren sowie die Ergebnisse der Mitgestaltung und Mitbestimmung zu bewerten.

Die Adressaten der Mitbestimmung sind die politisch Verantwortlichen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, an die sich die Kinder mit ihren Anliegen wenden. Ihre Aufgabe ist es, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungenzu schaffen, damit Kinder, die im Rahmen der Mobilitätsbildung erlangten Kompetenzen im Alltag umsetzen können. Entsprechend der drei genannten Themenfelder ergeben sich die Forderungen an die Verkehrspolitik und -planung:

- die selbstständige Bewegung von Kindern in sicher gestalteten Straßenräumen zu gewährleisten,

- die Ergebnisse der kritischen Reflexion der Kinder bei politischen und planerischen Entscheidungen zu berücksichtigen,

- durch den systematischen Einbezug von Kindern in Planungs- und Entscheidungsprozessen, ihre Kompetenzen der Mitbestimmung und Mitgestaltung zu nutzen.

Praktische Hinweise für die Bildungsarbeit

Während sich der konzeptionelle Ansatz der Mobilitätsbildung im wissenschaftlichen Kontext weitgehend etabliert hat und zunehmend in den Rahmenvorgaben der Bundesländer aufgenommen wird, steht die Umsetzung in der praktischen Bildungsarbeit noch am Anfang (Schwedes et al. 2021, S. 30 ff.).

Es liegt allerdings schon umfangreiches didaktisches Material vor, das auf dem Konzept der Mobilitätsbildung fußt und von Erzieher:innen und Lehrkräften genutzt werden kann. Im Rahmen des Forschungsprojekts Mobilitätsbildung, das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans gefördert wurde, ist in Zusammenarbeit mit Erzieher:innen und Lehrkräften als praktische Handreichung für den Einstieg das mobiLogbuch entwickelt worden.

Quellenangaben

Böcher, Wolfgang, Hubert Koch und Karlheinz Walter, 1978. Verkehrserziehung: Alibi oder pädagogische Chance?Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswacht e.V. Bonn

Destatis – Statistisches Bundesamt Deutschland, 2022. Verkehrsunfälle: Kinderunfälle im Straßenverkehr 2021. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt [Zugriff am: 18.06.2023]. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/Publikationen/Downloads-Verkehrsunfaelle/unfaelle-kinder-5462405217004-1_2021449.pdf

Eisenmann, Lothar et al., 2005. Stand der Mobilitätserziehung und -beratung in deutschen Schulen und Erarbeitung eines beispielhaften Ansatzes für eine nachhaltige Mobilitätserziehung in Schulen unter Berücksichtigung von Umwelt- und Gesundheitsaspekten: Kurzfassung. Bundes Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Umweltbundesamt Heidelberg

Fack, Dietmar, 2000. Automobil, Verkehr und Erziehung: Motorisierung und Sozialisation zwischen Beschleunigung und Anpassung 1885–1945. Wiesbaden: Springer Fachmedien. ISBN 978-3-8100-2386-5

Fiegert, Monika und Claudia Solzbacher, 2014. „Bescheidenheit und Festigkeit des Charakters…“ Das Konstrukt Lehrerhaltung als historisch-systematischer Perspektive. In: Christina Schwer und Claudia Solzbacher, Hrsg. Professionelle pädagogische Haltung: Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. S. 17–45. ISBN 978-3-7815-1967-1 [Rezension bei socialnet]

Frauenholz, Uwe, 2000. Motorphobia: Anti-automobiler Protest in Kaiserreich und Weimarer Republik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-35137-6

Gudjons, Herbert, 2012. Pädagogisches Grundwissen: Überblick – Kompendium – Studienbuch. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. ISBN 978-3-8252-5523-7

Klafki, Wolfgang, 2007. Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. 6. Auflage. Weinheim & Basel. Beltz. ISBN 978-3-407-29149-3

KMK – Kultusministerkonferenz, 2012. Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule. Anlage zu den KMK-Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Fassung vom 10.05.2012 [Zugriff am: 18.06.2023]. Verfügbar unter: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1972/1972_07_07-Mobilitaets-Verkehrserziehung.pdf

Limbourg, Maria, 2002. Neue Ansätze der Mobilitäts-/Verkehrserziehung in Deutschland. Vortrag im Rahmen der Fachtagung Kind und Verkehr der Stiftung für Schadensbekämpfung. Winterthur 2002 [Zugriff am: 18.06.2023]. Verfügbar unter: https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00011067/Winterthur2002.pdf

Limbourg, Maria, 2003. Zukunftsorientierte Verkehrs- und Mobilitätserziehung im Kindes- und Jugendalter. Bericht über die Tagung „Mobilität und Verkehrssicherheit für Kinder und Jugendliche“ in Köln am 16. Januar 2003. Düsseldorf [Zugriff am: 18.06.2023]. Verfügbar unter: https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00010671

Mertens, Theodor, 1969.Der Beitrag der Verkehrserziehung und des Verkehrsunterrichts zur Hebung der Straßenverkehrssicherheit. Köln: Universität zu Köln, Dissertation

Norton, Peter N., 2011. Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City. Cambridge et al.: MIT Press. ISBN 978-0-262-14100-0

Schwedes, Oliver, Stephan Daubitz, Alexander Rammert und Maximilian Hoor, 2023. Mobilität und Verkehr: Im Spannungsfeld zwischen Politik und Gesellschaft. Münster: LIT (im Erscheinen) ISBN 978-3-643-25099-5

Schwedes, Oliver, Detlef Pech, Julia Becker, Stephan Daubitz, Verena Röll, Diana Stage und Jurik Stiller, 2021. Von der Verkehrserziehung zur Mobilitätsbildung. In: IVP-Discussion Paper. Heft 2. Berlin ISSN 2197-6341 [Zugriff am: 18.06.2023]. Verfügbar unter: https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002265/Discussion_Paper/DP4_Schwedes_et_al_Mobilitaetsbildung.pdf

Spitta, Philipp, 2020. Praxisbuch Mobilitätsbildung: Unterrichtsideen zu Mobilität, Verkehr und Bildung für nachhaltige Entwicklung für die Klassen 1–6. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren. ISBN 978-3-8340-2080-2

6 Literaturhinweise

Holzapfel, Helmut, 2020. Urbanismus und Verkehr: Beitrag zu einem Paradigmenwechsel in der Mobilitätsorganisation. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer VS. ISBN 978-3-8348-1950-5

7 Informationen im Internet

Verfasst vonDr. Oliver Schwedesvon 2014 bis 2023 Gastprofessor für Verkehrsplanung und -Politik am Institut für Land- und Seeverkehr der Technischen Universität Berlin.WebsiteMailformular

Prof. Dr. Detlef PechHumboldt-Universität zu BerlinKultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche FakultätInstitut für ErziehungswissenschaftenMailformular

Es gibt 3 Lexikonartikel von Oliver Schwedes.Es gibt 3 Lexikonartikel von Detlef Pech.